2025年6月30日(月)FMクマガヤ 12:00~

梅林堂提供 やわらか熊谷 ~僕らがつなぐ物語~

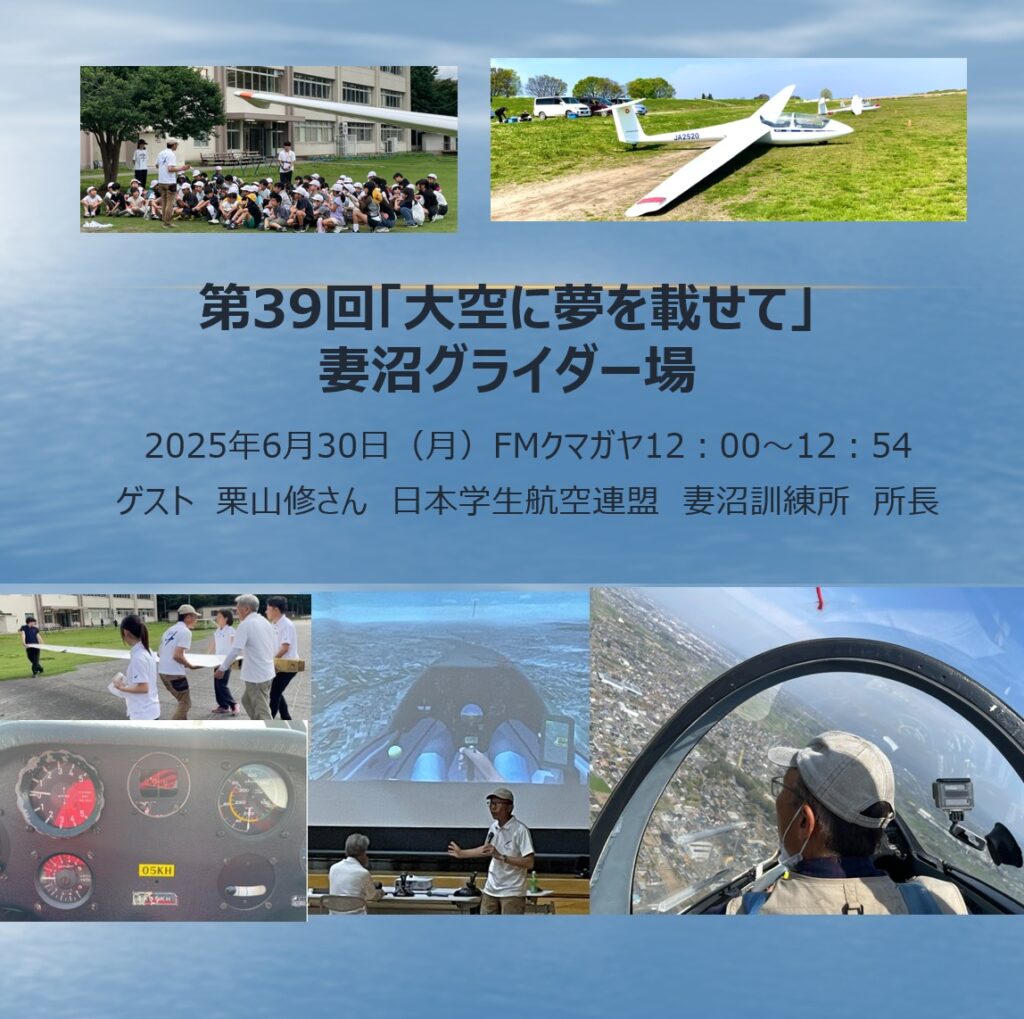

ゲストには 日本学生航空連盟 妻沼訓練所 所長 栗山修さん 前所長 中村暢宏さん に来ていただきます。60年以上の歴史を持つ 妻沼グライダー場 ここからたくさんの大学生が飛び立っています。グライダーのこと、グライダー場のこと、そして熊谷の地で大空への夢をつなぐ その現場をお伝えします。6月16日籠原小学校で行われたグライダー学習に関してもお話を伺います。お楽しみに。

文字起こし

Navi 時刻は12時を回りました。AZ熊谷6階FMクマガヤYZコンサルティングスタジオからお送りします。月曜のお昼は梅林堂提供柔らか熊谷僕らが繋ぐ物語今日は第39回ということで、「大空に夢を乗せて妻沼グライダー場」というテーマでゲストは、日本学生航空連盟妻沼訓練所所長栗山修さんに来ていただきました。

栗山 はい。こんにちは。

Navi 同じく妻沼訓練所前所長さんの中村暢弘さんにもお越しいただきました。

中村 こんにちは。

Navi ということで、今の正式名称でよろしいですか。

栗山 大丈夫です。

Navi ということで妻沼グライダー場の教官のお2人の超レジェンドで学生さんからも崇拝されているお2人をお呼びして妻沼グライダー場、「大空に夢を乗せて」ということでお話をお伺いします。先日は籠原小学校でグライダー展示をいただきましてありがとうございます。最初の出会いは妻沼の手作り市で展示してた時でしたね。中村さん

中村 そうですね。皆さんにグライダーを楽しんでいただきたいということで妻沼手作り市参加させていただいてます。

Navi そういうところからご縁があって、私はその後 栗山所長の後ろに乗ってグライダー体験搭乗させていただいたのが、ちょうど去年の4月でした。

栗山 そうでしたか。

Navi あのときから、いつかは学校でグライダー展示とか、なるべく多くの人にグライダーとか空の夢とかそういったものがお届けできたらというふうに思っていました。実現したということで、本当にありがたいなって思ってるんですけども、まずは、あの妻沼グライダー場って簡単に言っちゃうと、本当正式名称じゃないんですけども、妻沼のグライダー場でどんなことをしたりとかしてたっていうのをちょっと聞けたらなと思っています。まずグライダーからいきますか。グライダーって実は正式名称というか、どうなんですか。所長さん。

栗山 まず我々グライダーって簡単に言ってしまうんですけれども、ちょっと難しいところからいくと、航空法上で大きくいうと四つのあの分類があって、「飛行機」と「飛行船」あとは「滑空機」があって1個なんでしたっけ、全部で四つの大きな分類がちょっとありまして、すいません。その中で滑空機というふうに定義づけられてるのが、まさにそのグライダーという分類のものになるんですね。グライダーという言葉自体は英語から「グライド」といういわゆる動詞、その乗り物なのでグライダーという名前が一般的に英語の世界では通じますし、我々のところにも通じるんですけども、それを法的にいうと滑空機というふうな呼び方をしています。

Navi それなので滑空場っていう名前でもあるんですね。滑空機というのは降りてくる

栗山 そうですねということですね。イメージとしては皆さん子供の頃からあるいは大人になっても楽しんでいられる方いますけれども、あの紙飛行機と全く同じなんですね。紙飛行機がもっと大きくなって、あの操縦ができるというところが大きな違いで、飛ぶ原理としては基本的にはもう紙飛行機と一緒だと考えてもらっていいです。

Navi そうでしたか。紙飛行機に乗っているということですか。

中村 そうですね。はい。

Navi 昨年私は乗りたくて乗ったんですけども、他の人に「乗ってみたら?」ていうと、「あれ落ちたらどうするの」とか、すごい心配しています。かくいう私も校長のときに石原小学校の子どもに中村さんから「乗ったらどう?」とすすめられたときに、「いやちょっと保護者の方の許可がないと」とか言っていました。心配っていうんですか。自分が乗ったお相手は所長さんだったので、「絶対落ちない」と思って安心して、乗らせていただいてもやっぱり正直すごく気持ちが良くて、そして本当に素晴らしい夢の様な時間。風の音だけで飛んでいるっていう感じでした。

中村 コロナの頃でしたよね。生徒さんが修学旅行でぜひ体験させていただきたいっていう先生にお願いしたんですけどね。それが実現するのことができず申し訳ないです。

Navi ちゃんと保護者の許可が取れたり、逆に募集したりしていれば、やっぱ経験させたいと思ってます。さてグライダーということなんですけども、今度は歴史というか昭和38年に妻沼の滑空場ができたと言われていますけれども。

栗原 歴史ということからいくと私達の日本学生航空連盟という団体自体はもっと古くて、1930年昭和5年いわゆる第二次大戦のちょっと前ですね。そのころ組織された団体なんですけども、最初のうちは飛行機を中心にしてましたけどもその後、滑空機いわゆるグライダーというもので操縦訓練をするということをやってきて今日に至っているということですね。

Navi 昭和38年に妻沼に滑空機が作られた。

中村 他の航空機と同じように、戦後やはり日本では飛べないという状況が続きまして、

Navi どういう意味ですか。

中村 戦後やはり日本とドイツ敗戦国は航空機から一切全部没収されてるとそういう状況でしたから、飛べなかったんです。それで昭和27年から、訓練の航空団体もそこで活動を開始したんですけど、やはり飛ぶ場所がなかったもんですから、当時は神奈川県の藤沢に飛行場がありまして、ほぼ日本のグライダー各界の社会人含めて、みんなそこでグライダーを飛ばしてたんです。当時関東平野を学生が時間のある時は関東平野を車で回って「自分たちの滑空場が欲しい」という思ってて、うちの団体はちょうど刀水橋のその堤防工事ですね。今また堤防の拡幅の話が出てますけど50数年前に今の形になったときに、当時はもう河川敷にやはり畑があったりがあったりとかそういう状況で今の堤防ができたときに学生が見つけて、当時の妻沼町の方に、「ぜひここで滑空場やらせてください」ってお願いして、当時の方が了承していいただけた。ですから社会人ですと渡良瀬川とか。ほとんど今ある滑空場は皆さん藤沢でやってた方が、関東平野を探し回って見つけたのです。

Navi 妻沼っていうか熊谷っていうか そこを見つけていただき、今考えると幸せでしたね。

中村 それもあるし航空機を運航する場合には、風の方向っていうのがすごく早いですね。今橋ができる話もあるんですけど、やはり上流側下流側に5キロずつぐらい離れて大きな障害物がないのと、もう一つはこの地方冬は北西風が強いとか、夏場は南西風が入る。南南東風ですね。ほぼ滑走路に対して正対の風が吹くんですよ。そうするとやはり基本的な航空機の操縦練習においては、風に向かって離陸して風に向かって着陸でして、そのときに横風というのがかなり危険性を伴う集中が難しくなるという状況になるんですけど妻沼の場合がちょうどスリーツー ワンフォーで自然に吹く風のまさにぴったりのところだったものですから、

Navi スリーツーワンフォーって何ですか。

中村 滑走路の方向ですね。320度下の0とっていうんですけど140度っていう。北が360になりますよね。ですから滑走路の方向が320度の方向と140度の方向

Navi スリーツーワンフォー?!かっこいいですよ。この世界は、専門用語みんなかっこ良くていいなと思ったんですけど、そこで昭和38年 実は私昭和38年生まれなのでちょうど私が生まれた年にこれができたということで。61年前ってすぐわかっちゃうんですけども、そこで作られてずっとこちらで練習してきたということですね。今考えてみたら、妻沼のところがすごくいい場所だったっていうのは、良かったなっていうふうに思うんですけれども。私は父親に連れられて車で子供時代にも連れてってもらっていました。父親は河川敷でゴルフの練習していて、私はグライダーを見てたんです。そのときに車でワイヤーみたいな引っ張っていてそれが私にとっては楽しくて、なんて素敵なんだろうと思いました。車の後ろボンネットが開いていてそこに紐がついててその車で飛行機を引っ張っていく、そうすると飛行機がふわっと上に離陸してっていうのを何回も見て、車がまた戻って繰り返しずっと見てました。父親がそこに連れてってくれなければ、知らなかったんですけども、こんな楽しいところがあるんだと。だから今でも車でひいてると思ってたら、歴史が変わりましたよね。

栗山 そうですね。今はグライダーというのは先ほどお話しましたけど、紙飛行機と同じで、高いところでもって解き放たれると、飛び始める。その高いところに持っていくのにさ、今のお話ですと、自動車で引っ張った時代が確かにあったんですけども、割と歴史としては短くて、その後ウインチという機械を使って、我々の今の滑走路では約1200mとか1500mとかってあるんですけどもそれだけの長さの今はロープをウインチという機械で巻き取って、巻き取って手繰り寄せることによってグライダーが浮き上がって高く行動を取るという方法がメインで、私達は活動してます。あとその他には飛行機曳航という方法があって、いわゆるプロペラのついた飛行機ですね。これの後ろにやはりロープをつけて一緒になって引っ張ってもらってだんだん上がっていくという飛行機曳航というこの二つの方法が、今はメインの方法になってます。

Navi 今ウインチって言ったんですけど巻き取り機?なんていうんですか、釣りで言うとこういうあの釣りがリールみたいのでぐっとエンジンの付いたトラックの後ろにそのリールみたいのがあってそれでぐるぐるぐるぐる巻き取ってそのスピードが速くて、そして飛行機で言うと離陸するための推進力というかスピード推力ですかねスピードがついて、だんだんだんだん降って上がって、いわゆる最初離陸は引っ張られたときに離陸をして、高くまで上がってそこで途中で切り離すというか、ロープを渡しそのロープが下り散る瞬間も大好きで、切り離した後にパラシュートが開いて落ちてくるんですよ。ゆっくり落ちてくる。それもすごく面白くて、子供時代パラシュートだって言って、それがすごく面白かった。そしてその後はもうどこ行くやらっていうところで、グライダーはどっか飛んでっちゃうんですよね

栗山 グライダーは大体、毎秒0.6メーターから7メーターずつ高度が下がりながら滑空するんですよね。ですから対飛行ができないんですけど。実は今日のような天気でも、空を見るとよく言うのがシュークリームみたいな雲とか。モコモコっとした雲がありますと、そこの下には上昇気流っていう、毎秒5メーター以上の空気が。上に持ち上がってるんです。そうするとグライダーがその中の空気の中に入れると、空気の中では毎秒0.6下がるんですけど、取り囲んでる大きな空気の塊が、それ以上速い速度で上がっていくと相対的には高度がとれるという。ですから、紙飛行機を上手に隠しておりちゃうんですけど、実際私達が乗ってるグライダーは。そういう上昇気流という目に見えるこれが目に見えないもんですからね。目に見える目標としてはそういう美味しそうな雲を参考にするんですけど。その辺を活用できれば。妻沼でも5時間の飛行ができる?

Navi 5時間?!

中村 はい。5時間または50キロぐらいこの前筑波山の方までと50キロ箱においては実はもう九十九里まで飛んでる間、去年あるですよ。

Navi そうですか。

中村 こちらの方に大きな飛行場が国際何とか飛行場ができて行けなくなったんですけど、

Navi 成田ですか。

中村 あそこを横切るもんですから 昔は九十九里に2人ほど行ったのです。

Navi 5時間、紙飛行機が飛んでいるという、すごい状態ですよね。私この間の栗山さんに乗せていただいたときに、栗山さんが先ほど言った上昇気流をつかむために旋回っていうのをしていただいてやったんですけども。それでトンビの話をしたんですけども、トンビがくるくる回ってるのと、上昇気流をつかむのは同じですね。上昇気流をつかんでくるくる回りながら上に上がるっていう感じでよろしいんですか。

栗山 一つの上がり方としてはそうですね。その上昇気流の塊の中を飛び続けるためにくるくるしておかないと、まっすぐ飛んでいくと外れちゃうもんですから。いわゆる今くるくるという言い方されましたけども、トンビもはばたかずにずっと長く飛んでたり、あるいは高度をとってたりっていうのは、彼らももう自然の本能で、その上昇気流がわかってその中を彼らが飛んでるわけですね。多分我々も同じことをやってるのです。

Navi 旋回をしたのを私も体験したんですけれども、見えない空気を見ているというのがすごいなと思ったんですけど

栗山 見えないじゃないですか。どうしてそれがわかるのっていうふうに質問をよく受けるんですけども、皆さんのエレベーターに乗ったときってちょっとふわっと持ち上がるあるいは、Gって僕ら呼んでますけれども、そういう加速度を縦方向の加速度を感じるんですね。これちょっと持ち上がってきたなっていうんでそこで旋回をしようかというような飛び方をしてます。

Navi これもやはり体験してみたら、なんか何となくちょっとわかったのですけど、以前、全然わかんなかったんですけど、いろんなお話が繋がってくるといいのかなと思います。

中村 一般的には風がないのは朝夕だけですよね。凪という言い方で。それ以外ほとんど空気は横に動く。地上で普段皆さんが見るのは地上の風なんですよ。でも対流圏が1万メーターある中で、上下に動かないこともあるんですけど、常に空気の上下の動きっていうか、あるんですよね。

Navi 毎日起こっているってことなんですね。

中村 いつも必ず上下に動いてその上下の動きで大きな気象現象が変化したり、雲ができたりとかってするんですけど、それのごく一部の小さい部分で上がる空気の部分を、グライダーが活かせるかどうかっていうのが醍醐味です。

Navi ますますが専門的になってきてるんだという

中村 どこかでまたゆっくり

Navi はい。ということでここのとこですね。ちょっと局に行きたいと思います。ではですね、栗山さんのリクエストということで飛行機雲松任谷由実お届けします。

【曲 ひこう機雲 松任谷由実 】

Navi 時刻は12時23分を回りました。FMクマガヤ梅林堂提供やわらか熊谷僕らがつなぐ物語「第39回大空に夢を乗せて、妻沼グライダー場」ということで今日は日本学生航空連盟妻沼訓練所の所長の栗山修さん、そして前所長の中村暢弘さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。さて今こそ空を飛ぶっていうことについていろいろ教えていただいたんですけど、まだまだ勉強不足というか。わかんないことはすごくあるんですけれども先ほど毎秒0.何とかって言ったんですけども所長さん実際にグライダーが飛んでいる飛ぶ前の速度っていうのは大体何キロぐらい出てるんでしょうかね。

栗山 速度って言ったときに皆さん自動車が止まってて、ずっと走っていくのはあれ速度というふうにおっしゃってますけど我々速度って言ったときに、その機体に当たる気流の当たり方ですね、これを速度というふうに実はちょっと難しいんですけど、気流の速度がざっくり言って、時速60キロぐらいになると、グライダーが浮き始める「揚力」という力が翼に生じるんですけども、それグライダーの重量、あるいは我々が乗っかった体重も含めた全重量を空中に持ち上げてくれるような力が働き始めるのが大体60キロぐらいの速度なんですね。それを超えてさらに70キロ80キロ90キロとなると、揚力自体がもっと大きくなるので、したがって空中に浮き始めた人がもっともっと高い歩方向に持ち上げてってくれると、こんなイメージ

Navi なるほど車が引っ張ってて60キロぐらいでやれば何とか引っ張れるっていうことは

栗山 それをご覧になられた

Navi そうなんです。

中村 ただちょっとわかりにくいのは、その自動車の場合は自分が時速60キロで動いてるんですけど、グライダーにあたる。気流の速さが60キロなので例えば5メーターの風が吹いてると航空機の場合は基本的には風に向かって離陸しますし、逆に今度後ろからの風が来てると着陸のときに、実際の60キロで普段地面につくのが風の後ろからの風の部分だけを加わって地面につくもんですから、航空機って実は地面走るのはあんまり得意じゃないんですよ。ですからできるだけ離陸のときには早く浮きたいし、着陸してからは早く止まりたいので、風に向かって飛ぶのでちょっとわかりにくく、風に対してという言い方をしたのですけど自動車は単に実際そのところで走ってる速度が速度なんですけど、

Navi わかりました。実際後は上に上がってるときは結構もっとスピードっていうか60キロ以上は出てるんですか?風に対しての目的速度は60キロ出てるっていうことですね

栗山 空気に対して我々大体巡航で言うと、普段は90キロの速度で飛んでますね。

中村 ただ、私達が普段練習で使ってるグライダーは、実は280キロまで速度が可能ですよ。なんですけど、今その通常90キロで飛行してるって言ってましたよね。実はちょっとわかりにくいんですけど、グライダーが今持ってる高度で遠くまで行ける速度と、それと先ほど話してたその前の0.6から7という空気の中を下がっていく速度と、二つ速度が入りまして、その速度が遠くまで行く速度が90キロなんですよ。そして、自分が毎秒下がっていき、飛べる速度が80キロなんですよね。そうすると遠くまで飛ぶときには、距離を飛ぶときにはその速度で飛びます。上昇気流の中を飛ぶときには、80キロという速度で飛行すると一番効率よく飛べるっていうのがあって、実際使ってるのは120、130キロぐらいまでなんですけど構造的に言えば280キロまで出せる強度を持ってるもんですから、よく「グライダーはエンジンなくて大丈夫ですか?」って言われるんですけどその辺の強度は皆さんが考えてる以上に、旅客機よりも運行に関しての強度は強いですからね

Navi それを聞くとまた皆さん怖くないっていうかね。

栗山 安心して

Navi というわけで私も今回乗せていただいたり、籠原小学校で展示していただいたりっていうこともある中で、「ブルーサーマル」っていう漫画があって、しかもアニメ化されていて私漫画は読んだことはなかったんですが、改めてアニメでちょっと見ました、ラジオを聞きの方はご存知かどうかわからないんですけどね2022年3月にこのアニメがあったんですよね。私はポスターとかで知ってたんですけどもよく見てなかったんです。改めてこのブルーサーマルを見たら、すごいですね。もう専門用語のオンパレード

中村 そうですね。

Navi それがまたすごくかっこ良くて、ブルーサーマルは、グライダーに乗っている航空航空部の大学生の物語ですよね。

中村 彼女はね、1年生から入ってしっかり4年間ぐらいのグライダー活動を実際された方です。

Navi 彼女ってこの作者の宇沢かなさんということですね。そういう方が書いているという

中村 妻沼滑空場で普通の航空の学生と同じで、生活をされて、これを書いた

Navi だからこのコミックも見るとですね、大学の風景をどっかの大学だと思うんですけども、グライダー場というか滑空場の風景はまさに妻沼

栗山 リアルですよ すごい。

Navi アニメで見たときに「妻沼」っていう言葉を使っていて、このブルーサーマル青凪大学っていう大学はないじゃないですか でもアニメの中では妻沼っていう地名が出てきていて、もうそれを見ただけでキュンキュンしちゃって、しかもこの風景が全くこの同じ風景だったですね。

中村 実はM沼って書いてある。

Navi そうですか。M沼って言ってたんですかね

中村 そうそうM沼って書いてある。

Navi そうですか。

中村 そのまま妻沼に聞こえますよ

Navi 妻沼って言っててこういう地名まで出てきて その言葉もそうですけども、その風景が全く同じです。「私達は妻沼で訓練して」とか、「妻沼訓練場で何とかで」っていうのを聞いてると、素敵な映画があって、私も最近になってAmazonプライムで見させていただいたんですけど今いつでも見られると

中村 私もいつでも見れるようにしています。

Navi いつでも見られるって素敵ですよね。そして、何回か見たところで、これはこういう意味だったんだっていうのは繋がるので、私はもしAmazonプライムとかで見られる方がいましたら、映画化されたっていうんです劇場には見られなかった方もブルーサーマル改めて見ていただくと今日のお話と繋がると思います。これからね、またいろいろ大会とかある中で、見方が変わってきますよね。試合っていうのは、コンペティションっていうか

栗山 そうですね競技会

Navi 競技会はどんな感じなんですか。

栗山 今私達がやってる競技会は、いわゆる妻沼の滑空場から約7,8キロ離れた場所に、旋回点というポイントを設けて、そこをいかに早く回って帰ってくるかという速度競技、速度を競っているのが、私達の競技会の内容になっています。

Navi 「せんかいてん」っていうと多分ラジオで聞いてる人は千回転だと思いますが、「旋回する」

栗山 そうです。

Navi 旋回っていうのは、このグライダーがぐるっと回るポイントのことを「旋回」って言うんですよね。旋回がするポイントっていうのがあると、この間学生さんに旋回点の話を聞いたら「ジョイフルホンダ」って言ってました。あと何かそういうポイントはその地名で結構言って

亀山 あとはあの「給水塔」なんていいますね。私達がやってる競技はグライダーの世界からいくとすごく小さなコースなんですけども、1周して24キロとか、あるいは少し広げて39キロぐらいで競技している人たちもいますけれどもいずれにしてもこれなんかまだちっちゃい方なんですね。ただ、学生が学生の技量で飛ぶには、こんなようなところかな。

Navi いやいや使って初めて乗って勉強してデビューするっていうのは、わずかな時間しかないわけですよね学生さんにとっては

中村 この競技の中で一つ伝えたいことが私はありまして、速度競技って言われると、皆さんやっぱり自動車を思い浮かべると思うんですよ。そうすると決められたコースはサーキット。うん。いかに直線で200何キロ300kmとかカーブをいかに速く回ってそう思いますよね。先ほどちょっとお話したように、グライダーは今学生が乗ってる間は大体250キロから280キロぐらい最高速度を出せるんですよ。でも速度をできるだけ出して飛んでるんではなくて、先ほどもちょっとお話したように、一番遠くへ行ける速度というのは90キロとか100キロぐらいなんではい。実は速度を出すと、例えばイメージとして、あの車エンジンをカットして、坂が急の速度が出ますよね。はい。坂が緩やかだと、そういうことは出ないけど遠くに行けますよね。グライダーもその滑空してる角度がうちパイロットがコントロールできるんですよ。280キロ出せる速度を90キロ以上出すと、性能が悪くなるんです。そうすると次の上昇気流につかめないもんですから、速度競技だからって言って、速度を出してるんではなくて、その空気の上下に合わせた速度が、またその空気の上下によっても速度変化を変えるんですけど、その設定するのにかなり考察・経験が必要なってくるのが一つ

Navi 聞いてるだけで複雑ですね

中村 本当そうなんですよ。それと、コースが地図上は三角形で決まってるんですけど、そのまままっすぐ飛ばないんですよ。太陽の熱が地面に降りそそいでますよね。そうすると、やっぱり水がある池があるとか、そういう温度が上がりにくいところと、例えば畑で茶色の地面のところとか工場があるとかってなると同じ太陽の熱でも、地上の温度って変わるのはわかりますよね。そうするとその温度が高くなる可能性があるコースを飛んで上昇気流に当たる確率を取れるかどうかっていうのと、そのルートを間違えると、上昇気流の回ってる周りは下降気流なんですよ。そうすると、天国と地獄っていうね。かなりいろいろ交雑しながら、なんか操縦技術もあるんですけどそういう判断ですとかその辺が合わさって、トータルでその決められたコースを、できるだけ短い時間を飛ぶことによって時速を上げるという速度が競技なんで、いや、なかなかその辺からわかっていただけないところが

Navi いやいやですけどわかっていただけないじゃなくて難しすぎてわからないやわからないような言葉だけではなかなか。ですから競技会のときにその辺をできるだけ解説しながらね

Navi ブルーサーマルっていうアニメを見たときにもそのお話をしていて、

中村 何言ってるんだろうっていうことがあるでしょ。

Navi あとはこの間の学生さんにちょっと聞いた話で、やっぱり学校の校庭とかは目標としては上昇気流が起きやすいとかっていう下を見ながら体で感じながらっていう話をしていて、しかも日々刻々と気候っていう基準ってのは変わってるわけじゃないですか。だから前の人が盗んだからって言って、同じわけではないってことですよね

中村 上昇気流も下から繋がってるやつと、バブル状のやつがあって、バブル状のやつだって下に行ってもいや駄目ですし

Navi いわゆるこのブルーサーマルっていうのはこのドラマドラマとかアニメの中にもあったのですけど雲がないところにある上昇気流のことを指してるっていうことでよろしいですか。

中村 はい

Navi よかった。私はちゃんと見てあってるかどうか心配です。

中村 でも難しいんですよ。あの目で見えないですからね。

Navi でもそこを感じるかどうかっていうことですか。だからそ、その感じるとかは計算するとか。今高さがどうとか、あと常にこの間無線でいろんな交信が入ってましたよね。あれは結構その参考になったりとかっていうのはあるんですか。そうでもないんですかあれは

亀山 基本的にはあんまりそういう情報発信を常にしてるわけじゃないんですけども、そういう記録を狙おうかななんていう人は「こっちの方にサーマルがあるよ」とかってそういう情報を流したりすることはあるにはありますが、常時普段我々飛んでるときにはあんまりそういう発信はちょっとしない。

中村 普通は離着陸のコントロールの方。記録飛行とか飛ぶ場合にはパイロット1人の経験じゃなきゃいけないのでなるほど情報があんまり

Navi あんまり教官が「次はこうしろああしろ」とかっていうのはないんですね。

中村 基本的にはそうですね。

Navi 空に上がったら「もうお前がやれっ」ていう感じですね。いやそこもしそうだとしたらね。パイロット1人で飛ぶ場合のパイロットはもう本当に孤独と、あといろんなところとの戦いになるんですね。

亀山 そうですね。

中村 基本的にはそうですねパイロットは、自分で判断するっていうのがつらい。いや、

Navi そういう方々を今度はちょっと立場変わりますけど、教官としてあの2人は育ててるわけですけど、どうしたらそういう判断力っていうのはつくのですか?私も教育やってたので、どうでしょう。これはもう任せるとか。何か経験させるとか、どういうポイントですか。ちょっとお聞きしたいです。

亀山 そうですね。特に所いわゆるグライダーを上手に飛ばそうというだけであればね、ああしろこうしろっていうのあるんですけどなかなかその上昇気流をこうやってつかむとかああやってつかむとかここはこうだとかっていうのはなかなか伝えるのが難しいんですよ。一緒に2人で私のような教官が後ろに乗って前に学生が乗っかって、そういう中で「今上昇気流洞感じただろう」って後で右に行くか左にかかってこれ実はあの賭けじゃないんですけどやっぱりあるんですよ。右に行けばその上昇気流だったけどこの左にもしそこで間違えると、下降気流の方に入ってしまうというようなことがよくあるので「今のこの感じ方はどう?君はどっち右、左って」会話をしながら、「いや僕はこっちだと思います」「じゃ行ってみよう」って言ったら「確かに上がったね」とか。あるいは「ほら、下がっちゃっただろう」って下がっちゃったら今度反対に270度回ってもらっても「もうちょっとまっすぐ行ってごらんそしたらプラスがあるからさ」とかって言うようなことを、実際に乗っかって伝え、それからあとは一方では書物でそういったものを、ノウハウを抱えてやるものもありますので、そういったものをよく読んで、自分でいろいろ頭で想像して乗ってごらんとこういうような感じですかね中村さん難しいですね。

中村 そうですね。やはり自分で判断できるかどうかってことが大事なので。うん。やはり言ったことができるっていうことと、やはり基本的に自分で判断してくってことを、こちらを求めます。決められなきゃいけないんですよね。1人で飛んでるってことは、明日からのアドバイスがなくて自分で決めれるってことですから、そのために決めることが規則で決まってることをやることと、自分で判断しなきゃいけない部分ですよね。そこの境目がやっぱり、最低限やっぱりやらなきゃいけないこと決まってることはいけないですし、それ以外の部分で自分で判断できるところを、逆に言えばこちらで「ああしろこうしろ」って言いすぎてるとそれができないし、経験の浅い学生だと逆にあんまり言わないと、何やっていいかわかんないっていう部分がある。そこの境目のところで、やはり本人ができるだけ判断できて自分がやろうとする部分のアドバイス程度で、控えるようにやるものがあるんじゃなきゃいすぎてると逆に言われたことは、素直の子って逆に言われた通りそれやってくれるわけですよ。でもちょっとあれ、横から見てると、判断ができないっていう、子もいるんですか練習やってる中ですごく本当に小津の方の虎徹のままやってやってくれるんですけど逆に気をつけないと伸びないなんていうと、

Navi なんかねそういった部分もこのブルーサーマルには結構ちょっと似たような表記があって、私がアニメだけだ。見てるだけでもなんかセンスって言っちゃあれなんですけどそういったものもあったりあとは回数とか経験とか、

中村 やはり航空機の場合、やっぱり一番大きいのは最初に飛び立ったときと、最初に1人で飛んだときっていうのがどんなパイロットでもね、思い出になるというか大事なところなんですよね。そうすると、その1人で飛び立ったときに、私達何もできないんですよ。そのときに、任せられる状況というのを作って、「1人で飛びなさい」っていう言って飛ばす。お互いの信頼関係がなければできないですし、

Navi この判断力の場面っていうのはこれからの私も教育をやってきたんですけどすごく大事なことなのかなって思います、「やらせてみる」とか。「見守る」とかっていうのはすごい大事かなって

中村 どうしようもないんですよね。初めて1人で飛ばすとき教官の判断は

Navi コントロールっていうのは下からはできないですよね。本当に任せるという。そういうことですか。

中村 逆に言えば、それをたくさんやれば安全かっていうと、逆にかかりすぎても駄目になる。逆に訓練生自身もある程度はもう持ってる中で、後ろ側も不安を持ってる中で一つ乗り越えるという。部分を経験させるっていうのはお互いにすごく大事な部分、お互いにっていうことで

Navi お互い指導者もっていうことですね。

中村 そうですね。

Navi ありがとうございます。ここでお便りが続いていますので紹介しますラジオネーム石井姉妹の姉さんからいただきました。「関根さん 栗山さん 中村さんこんにちは。わかりやすい解説を釘付けで聞かせていただいておりますグライダー乗ってみたいんです。ずっと憧れています。実家が千葉なのでかつては九十九里まで飛んだというお話驚きました。ぜひグライダーに乗りに行きたいと思います。わくわくするお話をありがとうございます」ということでいただきました。ということでわかりやすい解説でありがとうございます。

中村 関宿に滑空場がありますからね。社会人のグループは関宿それは野田の近くですかはい。

Navi そうですか。ここで曲をお届けしたいと思います。365日の紙飛行機AKB48中村さんのリクエストでお届けします。

【曲 AKB48 365日の紙飛行機】

Navi 時刻は12時48分を回りました。梅林度提供やわ柔らかく僕らがつなぐ物語第39回大空に夢を乗せて妻沼グライダー場ということでお話を伺ってきましたがですね。あっという間に時間も迫ってきてましてですね。あのこれからの、そうですね。グライダー錠とか、それからこれからの、細かい石の関わりとかどうかをちょっと伺えればと思うんですけども栗山所長はどうでしょう。はい。

栗山 今実は目先でちょっと一つ大きな課題を抱えていることがありまして、群馬県と埼玉県との間にもう一つ橋を、水郷の面積ですかそこの間に橋を作ろうっていう話が、具体的に言うともう滑走路の上をですね、橋が通ってしまうというような状態になるということがもう今計画が進んでいるようですので、ちょっと一時期、その滑走路の移転なんていうことがしなくちゃいけないんですけども、ぜひ皆さんこの滑走路がですねうまく移転できるように応援をしていただきたいということそれから、ぜひ熊谷の皆さんにはこのぐらいだ各地、木というものをですね、ぜひいろいろと活用していただき場合によっては乗っていただきですね、楽しんでいただけたらなというふうにちょっと思っております。

Navi なんか市でこの間もなんかそういうね、抽選だったと思うんですけど、載せていただいたりとか、この間はもう本当に川原小学校に来ていただいて展示していただいたということで、身近にやっていただいてるということで、

栗山 観光協会の方でカタログギフトの一つに、このぐらいだが、あの飛べるものがありますので、5000円だったかな。はい。はい。ぜひこれをかご活用いただければなと思います

Navi 私Nottaですけども絶対いいですねはい。さて中村さんどうでしょう。

中村 はい。今日お花Cの機会をいただいて少しぐらいだの話もさせていただいたんですけど、拡充にもたくさん興味を持たれてる方が倉田実大会中にもたくさん来ていただけるんですけど実はそのくらいダム競技何やってるのっていうこちら側の責任でもあるんですけど肌で感じる部分もありまして実は今年と去年大学スポーツ協会のユニバースの方で、全国大会中にもう1日生中継グライダーの説明解説含めて、放送やったんですけど、いろいろ経費の問題とかその辺を含めて、これ以降できなくなって今年部分からYouTubeで配信をしようというちょっと来月打ち合わせがあるんですけど、最初の試しで今年8月ですか。東京六大学の大綱の裏大学教授ありますのでその辺からちょっと試しで、YouTubeでちょっと配信を計画しておりますので

Navi 楽しみですねはい。もうその際に私の方からもですねSNS等では私も応援して発信したいと思います本当にまだまだこれからお2人とも何かやったり、学生さんと何かできたらなというふうに思っておりますので、今日本当にもっともっといっぱい聞きたかったんですけど時間になってしまいまして、まず今日はありがとうございましたまたぜひ来てください。

中村 亀山 こちらこそありがとうございます。今日はありがとうございました。